전준범 조선비즈 인턴기자 mycitystory.korea@gmail.com

◆ 가을을 머금은 효자로

6일 경복궁역 4번 출구로 나와 청와대 방면 효자로에 진입했다. 은행나무가 길 양 옆으로 뻗은 노란 풍경이 눈 앞에 펼쳐졌다. 가을비 흩뿌린 바닥 위에 점점이 내려 앉은 은행잎을 밟자 가을이 새삼 실감나 벅차오르는 마음을 감출 수 없었다.

건너편 경복궁 돌담길을 따라 걸어볼까 잠시 고민하다 이내 오밀조밀 모인 식당과 담벼락이 매력적인 효자동쪽 길을 택했다. 휴가를 내 이곳에 들렀다는 회사원 이미현씨(29)는 “시내에 위치해 약속 잡기가 편하고 분위기도 조용한 편이라 자주 찾아온다”며 “양쪽 길의 분위기가 달라 올 때마다 번갈아 걷는 재미가 있다”고 말했다.

곧게 뻗은 길을 걸어 목적지인 청와대 사랑채에 이르는 동안 마음의 여유를 충분히 느낄 수 있었다. 북적이는 경복궁 너머 삼청동과 달리 여전히 한적한 분위기를 자아내기 때문이다. 길가엔 식상한 대형 프랜차이즈 간판 대신 터줏대감 같은 식당들이 버티고 있었다.

이 곳은 청와대 진입로인 까닭에 군데군데 사복 차림의 경찰들이 서 있다. 초행길엔 이들 때문에 발길이 멈칫할 수도 있다. 그러나 걱정할 필요 없다. 관광객 진입을 통제하기 위한 요원들은 아니기 때문이다.

대놓고 티 내지 않는 ‘자연스러움’은 이 길의 큰 매력이다. 페인트가 벗겨진 벽을 억지로 다시 칠하지 않고 되려 그 속에 나뭇가지를 그려 넣은 이름 모를 예술가의 솜씨가 이 자연스러움의 절정이다.

이 매력은 낭만에 목 말라하는 사람들로 하여금 주말만 되면 커다란 카메라를 둘러매고 이 곳을 찾게 만든다. 사진을 전공한다는 장진환씨(30)는 “효자로와 이 근방은 내가 자주 찾는 출사(出寫)지다”라며 “인근의 삼청동이나 부암동에 비하면 상대적으로 사람이 적어 촬영도 한결 수월하다”고 말했다.

◆ 청와대의 손님맞이

효자로 끄트머리 분수대광장에 다다르니 청와대 사랑채가 눈에 들어왔다. 지난 1996년 대통령 비서실장 공관을 개조해 ‘효자동 사랑방’이란 이름의 청와대 홍보관으로 활용했다. 이후 리모델링 공사를 통해 2010년 초 현재의 모습으로 재탄생했다.

예로부터 ‘사랑(舍廊)’은 바깥주인(남편)이 외부손님을 접대하던 공간이었다. 농민이나 중류층의 민가엔 별도의 사랑을 두지 않거나 두더라도 안채와 멀지 않은 곳에 설치했다. 상류 계층의 집엔 독립된 규모의 사랑채가 존재해 집주인의 권위를 간접적으로 과시하는 수단으로 활용되기도 했다.

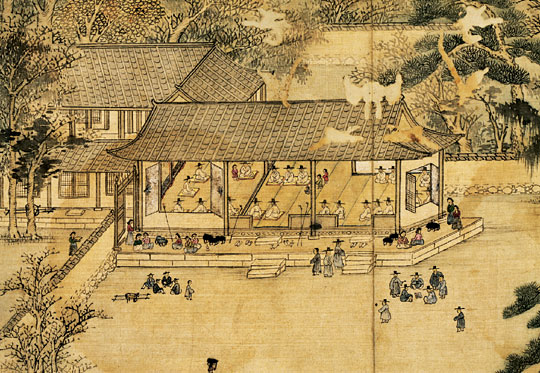

겸재 정선(1676~1759)이 그린 북원수회도(北園壽會圖)에 등장하는 사랑채 역시 이광적의 과거급제 60주년을 축하하기 위한 기로회(耆老會·퇴직 선비들의 친목 모임)를 여는 공간으로 화려하게 묘사되고 있다.

웅장한 청와대 사랑채의 문턱이 낯설게 느껴진다면 그 이유는 아마도 예로부터 사랑채가 품어 온 권위의 역사와 현대판 권위의 상징인 청와대의 조합 때문일 것이다. 혹은 겸손한 효자로길 끄트머리에 위치한 세련된 사랑채의 자태가 불편하기 때문일 수도 있겠다.

◆ 세련된 현대판 사랑채

청와대 사랑채의 외관은 청담동 등에 있을 법한 예술 갤러리를 연상시킨다. 외벽엔 2000년대 들어 폭발적으로 유행하기 시작한 ‘글라스 커튼 월(Glass Curtain Wall)’ 양식(유리외벽)이 일부분 적용된 모습이다. 급증한 외국인 관광객들에게 ‘최첨단’ 대한민국 이미지를 전달하기 위해 노력한 흔적이 보였다. 미국인 제리씨(Gerry, 47)는 “세련된 외관이 IT 강국인 한국의 이미지와 잘 어울리는 것 같다”고 말했다.

내부는 두개 층으로 구성돼 있다. 대한민국의 발자취와 자랑거리, 서울 소개와 관광명소 정보 등으로 채워진 1층에는 대한민국관, 서울홍보관, 기념품점, 까페 등이 위치해 있고, 2층으로 올라가면 청와대, 전현직 대통령, 경호실 등이 소개돼 있다.

그러나 풍성한 정보 전달보다 감각적인 이미지 연출에 더 신경 쓴 모습이 아쉽다. 제리씨는 “넓은 공간에 비해 자료양은 부족하다”며 “한국에 대한 정보를 습득하기 위해 방문한 외국인은 실망할 가능성이 크다”고 말했다.

다음은 주요 전시관별 소개다.

(1) 대한민국관

대한민국을 상징하는 대표적 이미지를 비롯해 국호, 국기, 국어, 국토 등의 전반적인 소개가 이뤄지는 공간이다. 세계 속의 한국의 문화유산(불국사, 석굴암, 경주 역사유적지구, 창덕궁, 고창·화순·강화 고인돌 유적, 수원화성, 종묘, 해인사 장경판전, 조선왕릉 등)과 전통문화(한글, 한식, 한복, 한지, 한옥, 한국음악 등), 국립공원 정보가 디지털 박물관 형식으로 꾸며져 있다.

(2) 서울홍보관

서울 홍보관에서는 파노라마로 펼쳐지는 서울의 야경을 통해 주요 광장과 박물관 등을 감상할 수 있다. 또 서울을 대표하는 상징물을 홀로그램으로 구현해 입체적인 관람이 가능하도록 했다. 외국인들을 위해 가 볼 만한 곳, 맛집, 한강, 축제 등의 실용적인 정보도 제공된다.

(3) 청와대관

청와대관에는 청와대의 변천사와 전현직 대통령의 취임식, 외교활동, 사진 및 영상 등을 감상할 수 있는 미디어 월 등이 마련돼 있다. 그 밖에 대통령 경호처 소개와 활동 영상을 비롯해 경호차량, 의장대사열 등도 함께 감상할 수 있다.

특히 관광객이 직접 청와대를 체험할 수 있는 ‘청와대 체험존’의 인기가 좋다. ‘청와대 시뮬레이션’은 관광객이 스크린 앞에 서서 제자리 걸음을 하면 스크린 속 화면이 움직이면서 청와대 내부를 산책할 수 있게 구현한 장치다. 또 관공객들은 대통령 집무실을 그대로 재현해 낸 공간에서 기념촬영을 할 수 있다.

(4) 글로벌리더십관

2010년 11월 개최된 G20서울정상회담을 기념해 만들어진 공간이다. 정상회의 당시 상영한 한국 홍보영상과 관련 행사 영상을 감상할 수 있고, 회의장을 그대로 복원한 공간에선 당시의 회담 열기를 느낄 수 있다.

청와대 사랑채는 매주 월요일 휴관이다. 이용시간은 오전 9시부터 오후 6시까지고, 입장은 오후 5시 30분까지 가능하다. 특별 전시나 기타 이용정보는 홈페이지(http://www.cwdsarangchae.kr/) 또는 대표전화(02-723-0300)을 이용하면 된다.